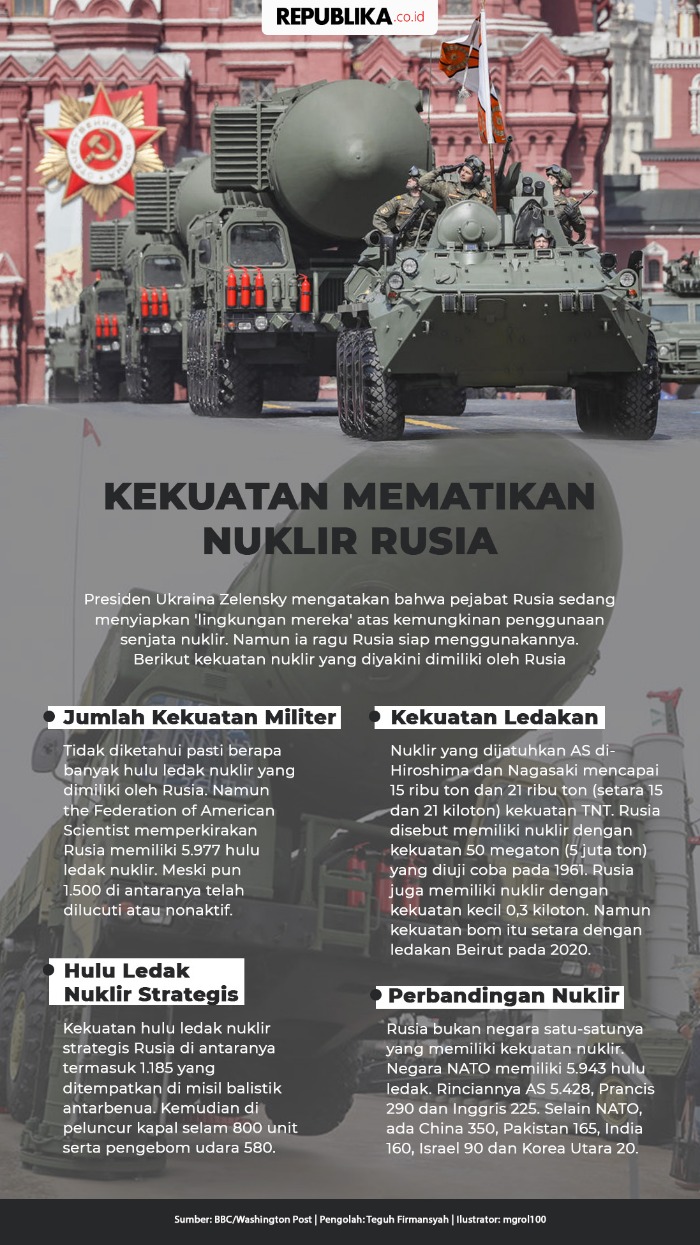

Sejarah Perlombaan Senjata Nuklir

Sejarah perlombaan senjata nuklir dimulai pada era Perang Dingin, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam persaingan sengit untuk mengembangkan senjata nuklir yang lebih canggih. Perlombaan ini tidak hanya mencerminkan ketegangan geopolitik saat itu, tetapi juga menciptakan ancaman besar bagi keamanan global. Kedua negara saling berlomba meningkatkan kapasitas dan teknologi nuklir mereka, yang pada akhirnya memicu kekhawatiran akan perang destruktif yang bisa menghancurkan peradaban manusia.

Perang Dunia II dan Awal Pengembangan Nuklir

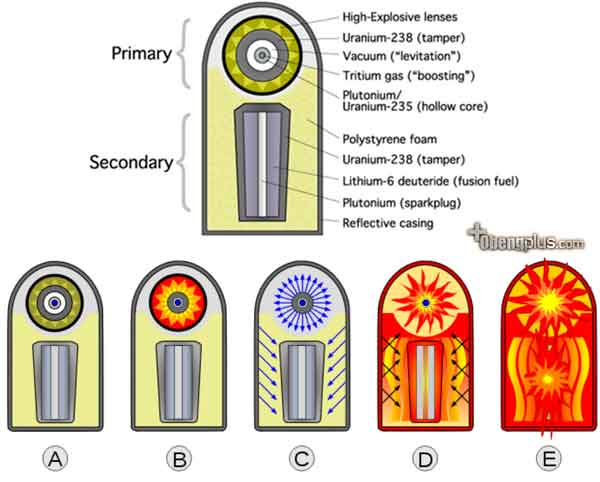

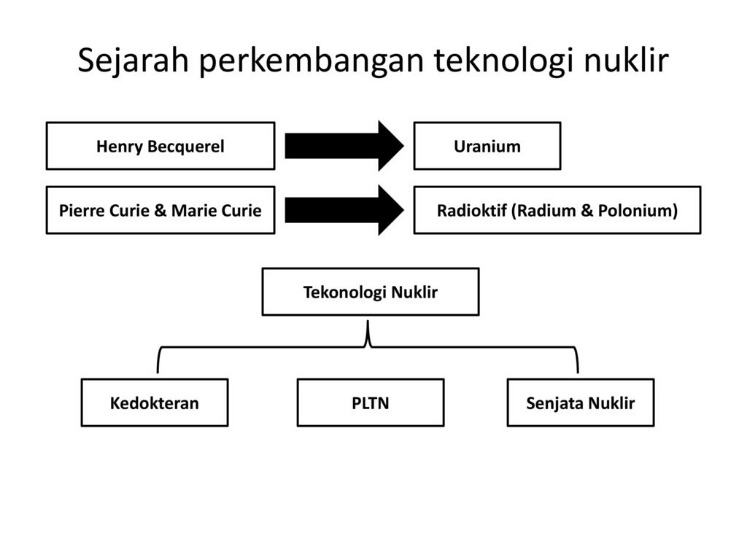

Perlombaan senjata nuklir berakar dari Perang Dunia II, ketika Proyek Manhattan Amerika Serikat berhasil mengembangkan bom atom pertama. Penggunaan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 tidak hanya mengakhiri perang tetapi juga membuka era baru dalam persenjataan global. Uni Soviet, yang merasa terancam oleh monopoli nuklir AS, segera mempercepat program nuklirnya dan berhasil melakukan uji coba bom atom pertama pada 1949.

Pada tahun-tahun berikutnya, kedua negara terus mengembangkan senjata yang lebih kuat, termasuk bom hidrogen, yang jauh lebih mematikan daripada bom atom konvensional. Persaingan ini meluas ke pengembangan rudal balistik antar benua (ICBM) yang mampu mengirimkan hulu ledak nuklir ke target di belahan dunia lain. Perlombaan senjata nuklir mencapai puncaknya pada 1960-an, dengan kedua negara memiliki ribuan hulu ledak yang siap diluncurkan.

Ketegangan perlombaan senjata nuklir memicu berbagai upaya pengendalian, seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) pada 1968 dan perjanjian pembatasan senjata strategis seperti SALT dan START. Meski demikian, ancaman perang nuklir tetap menjadi bayang-bayang dalam hubungan internasional, terutama selama krisis seperti Krisis Misil Kuba pada 1962. Perlombaan ini tidak hanya melibatkan AS dan Uni Soviet tetapi juga menarik negara lain seperti Inggris, Prancis, China, dan kemudian India serta Pakistan.

Dampak perlombaan senjata nuklir masih terasa hingga hari ini, dengan negara-negara terus memodernisasi arsenalnya dan kekhawatiran baru muncul terkait proliferasi nuklir. Meski Perang Dingin telah berakhir, perlombaan senjata nuklir tetap menjadi isu kritis dalam keamanan global, menuntut diplomasi dan kerjasama internasional untuk mencegah bencana yang tidak terbayangkan.

Perang Dingin dan Eskalasi Persenjataan

Perlombaan senjata nuklir menjadi salah satu ciri utama Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing untuk mencapai superioritas militer. Persaingan ini tidak hanya tentang jumlah senjata, tetapi juga inovasi teknologi yang membuat sistem persenjataan semakin mematikan. Kedua negara saling memacu untuk mengembangkan hulu ledak yang lebih kuat, sistem pengiriman yang lebih cepat, dan pertahanan yang lebih canggih.

Eskalasi persenjataan nuklir juga dipengaruhi oleh doktrin “Mutually Assured Destruction” (MAD), yang membuat kedua pihak menyadari bahwa serangan nuklir akan berakibat kehancuran bagi kedua belah pihak. Doktrin ini, meski menciptakan keseimbangan yang menakutkan, dianggap sebagai pencegah utama pecahnya perang nuklir terbuka. Namun, ketegangan tetap tinggi, terutama saat terjadi kesalahpahaman atau insiden yang berpotensi memicu konflik.

Selain AS dan Uni Soviet, negara-negara lain juga mulai mengembangkan senjata nuklir, baik untuk alasan keamanan maupun prestise. China, misalnya, melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 1964, sementara India dan Pakistan mengembangkan program nuklir mereka di akhir abad ke-20. Hal ini memperumit dinamika perlombaan senjata dan meningkatkan risiko proliferasi nuklir.

Meskipun berbagai perjanjian telah ditandatangani untuk membatasi penyebaran senjata nuklir, tantangan baru terus muncul, seperti modernisasi arsenal nuklir dan perkembangan teknologi baru seperti senjata hipersonik. Perlombaan senjata nuklir tetap menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia, menekankan pentingnya diplomasi dan pengawasan internasional yang lebih ketat.

Peran Negara-Negara Utama dalam Perlombaan

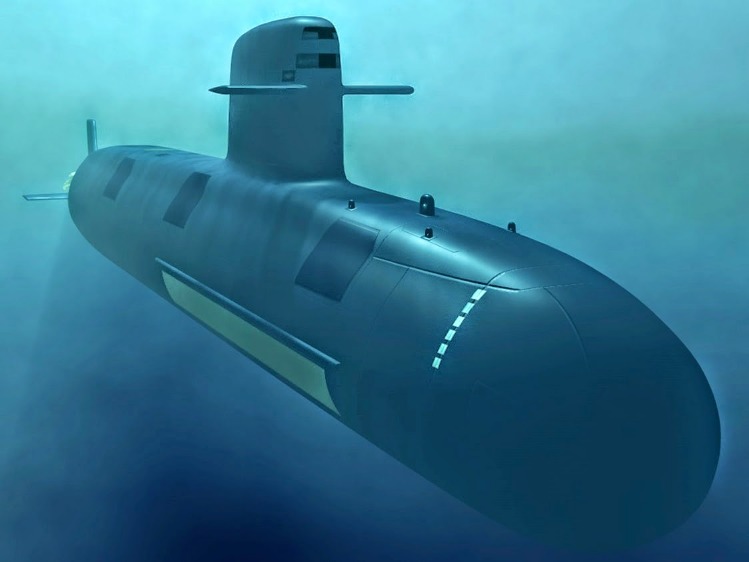

Sejarah perlombaan senjata nuklir merupakan bagian penting dari dinamika geopolitik abad ke-20, terutama selama Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi aktor utama dalam persaingan ini, dengan masing-masing berusaha mengungguli yang lain dalam hal kekuatan nuklir. Perlombaan ini tidak hanya mencakup pengembangan bom atom, tetapi juga teknologi pengiriman seperti rudal balistik antar benua, yang semakin meningkatkan ancaman terhadap keamanan global.

Selain kedua negara adidaya tersebut, negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan China juga turut serta dalam perlombaan senjata nuklir. Inggris melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 1952, sementara Prancis menyusul pada 1960. China, yang awalnya bergantung pada bantuan Soviet, akhirnya mengembangkan senjata nuklir sendiri dan melakukan uji coba pertamanya pada 1964. Keikutsertaan negara-negara ini memperluas skala perlombaan dan menambah kompleksitas upaya pengendalian senjata nuklir.

Pada dekade berikutnya, India dan Pakistan juga masuk dalam perlombaan senjata nuklir, dengan India melakukan uji coba pertamanya pada 1974 dan Pakistan menyusul pada 1998. Persaingan antara kedua negara ini menciptakan ketegangan regional yang terus berlanjut hingga saat ini. Selain itu, negara-negara seperti Israel dan Korea Utara juga diyakini memiliki program nuklir, meskipun dengan tingkat transparansi yang berbeda.

Perlombaan senjata nuklir telah memicu berbagai upaya diplomasi dan pembatasan, seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara non-nuklir. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan munculnya teknologi baru dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut. Perlombaan ini tidak hanya mengubah lanskap keamanan global tetapi juga meninggalkan warisan ketidakstabilan yang masih harus dihadapi oleh masyarakat internasional.

Dampak Perlombaan Senjata Nuklir

Perlombaan senjata nuklir telah meninggalkan dampak mendalam pada keamanan global, stabilitas geopolitik, dan ancaman terhadap perdamaian dunia. Persaingan ini tidak hanya memperuncing ketegangan antara negara-negara adidaya tetapi juga memicu risiko proliferasi yang mengancam keseimbangan kekuatan internasional. Dampaknya masih terasa hingga kini, dengan modernisasi arsenal nuklir dan ketidakpastian strategis yang terus membayangi hubungan antarnegara.

Dampak terhadap Keamanan Global

Perlombaan senjata nuklir telah menciptakan ketidakstabilan global yang signifikan, meningkatkan risiko konflik berskala besar dengan dampak yang tidak terbayangkan. Persaingan ini tidak hanya memperdalam ketegangan antara negara-negara pemilik senjata nuklir tetapi juga memicu perlombaan senjata di kawasan lain, memperluas ancaman proliferasi.

Konsep “Mutually Assured Destruction” (MAD) menjadi dasar deterensi nuklir, namun juga menciptakan ketergantungan pada keseimbangan yang rapuh. Kesalahan teknis, miskomunikasi, atau eskalasi politik dapat memicu bencana global, sebagaimana hampir terjadi selama Krisis Misil Kuba. Ancaman ini tetap relevan hingga hari ini, terutama dengan munculnya konflik baru dan persaingan strategis.

Selain itu, perlombaan senjata nuklir telah menghabiskan sumber daya ekonomi dan teknologi yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan global. Negara-negara terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan arsenal nuklir yang mahal, sementara isu-isu seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan sosial sering terabaikan.

Proliferasi senjata nuklir ke negara-negara baru juga memperumit upaya non-proliferasi, menciptakan titik panas geopolitik seperti di Asia Selatan dan Semenanjung Korea. Ketegangan antara India-Pakistan atau Korea Utara dan komunitas internasional menunjukkan betapa rentannya stabilitas global akibat penyebaran senjata nuklir.

Meskipun perjanjian seperti NPT, START, dan INF telah berupaya membatasi perlombaan senjata, efektivitasnya terus diuji oleh ketidakpatuhan, penarikan diri, dan perkembangan teknologi baru. Tanpa komitmen kolektif yang lebih kuat, perlombaan senjata nuklir akan tetap menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Perlombaan senjata nuklir telah memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat maupun dunia secara keseluruhan. Dari segi ekonomi, pengembangan dan pemeliharaan senjata nuklir membutuhkan biaya yang sangat besar, mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Anggaran pertahanan yang membengkak sering kali menjadi beban bagi perekonomian negara, terutama bagi negara-negara berkembang yang berusaha mengembangkan program nuklir.

Di sisi sosial, perlombaan senjata nuklir menciptakan ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat global. Ancaman perang nuklir yang menghancurkan telah memengaruhi psikologi kolektif, memicu gerakan perdamaian dan protes anti-nuklir di berbagai belahan dunia. Masyarakat hidup dalam bayang-bayang kehancuran massal, yang berdampak pada stabilitas mental dan sosial.

Selain itu, perlombaan ini juga memperdalam ketimpangan global, di mana negara-negara dengan senjata nuklir memiliki pengaruh politik dan militer yang tidak seimbang dibandingkan negara-negara non-nuklir. Hal ini menciptakan ketegangan dan ketidakadilan dalam tatanan internasional, memperburuk konflik dan menghambat kerja sama global.

Dampak lingkungan juga tidak bisa diabaikan, karena uji coba nuklir telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi uji coba. Radiasi nuklir memiliki efek jangka panjang yang merusak, baik bagi manusia maupun alam, menambah daftar konsekuensi negatif dari perlombaan senjata ini.

Secara keseluruhan, perlombaan senjata nuklir tidak hanya mengancam keamanan global tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Tanpa upaya serius untuk mengurangi eskalasi dan mencapai perlucutan senjata, dampak-dampak ini akan terus membayangi masa depan umat manusia.

Ancaman terhadap Lingkungan

Perlombaan senjata nuklir tidak hanya mengancam keamanan global, tetapi juga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh berbagai negara telah menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran radioaktif, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia serta keanekaragaman hayati.

Radiasi dari ledakan nuklir dapat bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun, mencemari tanah, air, dan udara. Wilayah-wilayah bekas uji coba nuklir seperti di Pasifik dan gurun-gurun tertentu menjadi tidak layak huni akibat tingkat radiasi yang tinggi. Selain itu, limbah nuklir dari produksi senjata juga menjadi masalah lingkungan serius yang belum sepenuhnya teratasi.

Perubahan iklim juga dapat diperparah oleh perang nuklir skala besar, di mana asap dan debu radioaktif dapat memblokir sinar matahari, menyebabkan “musim dingin nuklir” yang mengganggu pertanian dan ekosistem global. Dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia, bukan hanya negara-negara yang terlibat konflik.

Oleh karena itu, perlombaan senjata nuklir bukan hanya ancaman bagi perdamaian, tetapi juga bencana lingkungan yang dapat menghancurkan kehidupan di Bumi untuk generasi mendatang. Upaya pengurangan senjata nuklir dan larangan uji coba harus menjadi prioritas global demi kelestarian planet ini.

Perjanjian dan Upaya Pengendalian Senjata Nuklir

Perjanjian dan upaya pengendalian senjata nuklir menjadi langkah penting dalam meredakan perlombaan senjata nuklir yang mengancam perdamaian dunia. Sejak era Perang Dingin, berbagai kesepakatan internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan perjanjian pembatasan senjata strategis (SALT dan START) telah dibentuk untuk membatasi penyebaran dan pengembangan senjata pemusnah massal ini. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan munculnya negara-negara baru yang mengembangkan program nuklir serta modernisasi arsenal oleh kekuatan nuklir yang telah mapan.

Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT)

Perjanjian dan upaya pengendalian senjata nuklir, termasuk Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), merupakan bagian penting dalam upaya global untuk mencegah eskalasi perlombaan senjata nuklir. NPT, yang mulai berlaku pada 1970, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara non-nuklir sambil mendorong perlucutan senjata oleh negara-negara pemilik senjata nuklir.

NPT didasarkan pada tiga pilar utama: non-proliferasi, perlucutan senjata, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Meskipun perjanjian ini telah ditandatangani oleh mayoritas negara di dunia, efektivitasnya sering dipertanyakan karena beberapa negara seperti India, Pakistan, dan Israel tetap mengembangkan senjata nuklir di luar kerangka NPT. Korea Utara, yang awalnya menjadi anggota, menarik diri pada 2003 dan sejak itu melakukan beberapa uji coba nuklir.

Selain NPT, berbagai perjanjian lain seperti START (Strategic Arms Reduction Treaty) dan INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) juga berperan dalam membatasi jumlah dan jenis senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Namun, ketegangan geopolitik terkini dan mundurnya beberapa negara dari perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran baru akan dimulainya kembali perlombaan senjata nuklir.

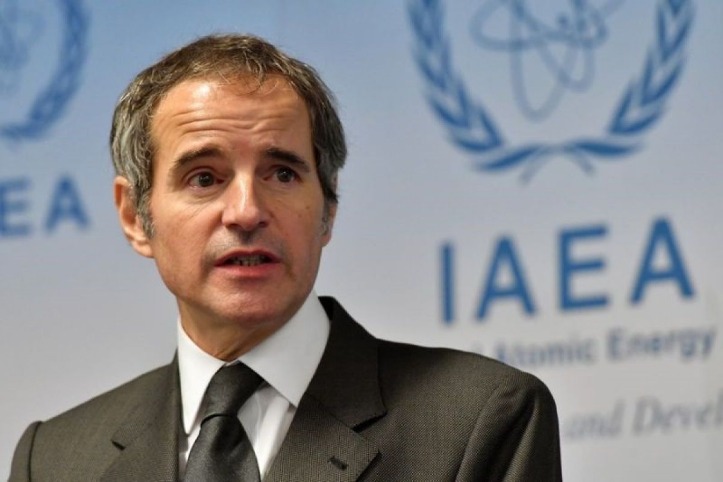

Upaya pengendalian senjata nuklir juga melibatkan organisasi internasional seperti IAEA (Badan Energi Atom Internasional), yang bertugas memantau kepatuhan negara-negara terhadap penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa perkembangan teknologi baru, seperti senjata hipersonik, tidak memperburuk perlombaan senjata dan meningkatkan risiko konflik nuklir.

Meskipun ada kemajuan dalam diplomasi nuklir, perlombaan senjata nuklir tetap menjadi ancaman serius bagi keamanan global. Tanpa komitmen yang lebih kuat dari negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mengurangi arsenal mereka dan mencegah proliferasi, risiko perang nuklir akan terus membayangi perdamaian dunia.

Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START)

Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START) merupakan salah satu upaya penting dalam mengendalikan perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. START pertama ditandatangani pada 1991, bertujuan untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir dan sistem pengirimannya, seperti rudal balistik antar benua (ICBM). Perjanjian ini menjadi tonggak signifikan dalam mengurangi ketegangan nuklir pasca-Perang Dingin.

START I berhasil mengurangi arsenal nuklir kedua negara secara signifikan, dengan mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan. Pada 2010, START New (New START) menggantikan perjanjian sebelumnya, memperpanjang batasan hingga 2026 dan memperkuat transparansi melalui inspeksi bersama. New START membatasi jumlah hulu ledak strategis yang aktif menjadi 1.550 untuk masing-masing pihak.

Meskipun START berhasil menciptakan stabilitas strategis, tantangan muncul ketika hubungan AS-Rusia memburuk, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Ketegangan ini mengancam kelangsungan perjanjian, dengan kedua pihak saling menuduh pelanggaran. Keberlanjutan New START dan upaya pengendalian senjata nuklir lainnya bergantung pada diplomasi dan keinginan politik untuk mencegah perlombaan senjata baru.

Selain START, upaya pengendalian senjata nuklir juga melibatkan perjanjian seperti INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) yang dibatalkan pada 2019, serta Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT) yang belum berlaku penuh. Tantangan ke depan adalah mengintegrasikan kekuatan nuklir baru seperti China ke dalam kerangka perjanjian multilateral, serta mengatasi perkembangan teknologi yang dapat mengganggu keseimbangan strategis.

Perjanjian seperti START menunjukkan bahwa kerja sama internasional mungkin untuk membatasi ancaman nuklir, tetapi ketegangan geopolitik dan persaingan kekuatan global tetap menjadi penghalang utama. Tanpa komitmen berkelanjutan, perlombaan senjata nuklir dapat kembali mengancam perdamaian dunia.

Peran Organisasi Internasional

Perjanjian dan upaya pengendalian senjata nuklir telah menjadi bagian penting dalam upaya global untuk mengurangi ancaman perlombaan senjata nuklir. Salah satu perjanjian paling signifikan adalah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara non-nuklir sambil mendorong perlucutan senjata oleh negara-negara pemilik senjata nuklir. NPT menjadi landasan utama dalam diplomasi nuklir sejak diberlakukan pada 1970.

Selain NPT, perjanjian bilateral seperti START (Strategic Arms Reduction Treaty) antara Amerika Serikat dan Rusia berperan besar dalam membatasi jumlah hulu ledak nuklir dan sistem pengirimannya. Perjanjian ini membantu menstabilkan hubungan kedua negara pasca-Perang Dingin dan mencegah eskalasi persenjataan yang tidak terkendali. Namun, ketegangan geopolitik terkini mengancam keberlanjutan perjanjian ini.

Organisasi internasional seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga memainkan peran kritis dalam memantau kepatuhan negara-negara terhadap penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. IAEA melakukan inspeksi fasilitas nuklir untuk memastikan tidak ada penyimpangan ke arah pengembangan senjata. Meski demikian, tantangan seperti proliferasi nuklir dan perkembangan teknologi baru terus menguji efektivitas pengawasan ini.

Upaya pengendalian senjata nuklir juga melibatkan inisiatif regional, seperti Zona Bebas Senjata Nuklir di berbagai belahan dunia. Kawasan seperti Amerika Latin, Pasifik Selatan, dan Asia Tenggara telah mendeklarasikan diri sebagai zona bebas senjata nuklir untuk mengurangi risiko konflik nuklir di wilayah mereka. Namun, keberhasilan inisiatif ini bergantung pada komitmen negara-negara besar untuk menghormatinya.

Meskipun berbagai perjanjian dan organisasi internasional telah berupaya mengendalikan perlombaan senjata nuklir, tantangan tetap ada. Ketegangan geopolitik, modernisasi arsenal, dan munculnya aktor baru dalam perlombaan senjata nuklir memerlukan diplomasi yang lebih kuat dan kerjasama global untuk mencegah ancaman yang dapat menghancurkan peradaban manusia.

Perkembangan Terkini dalam Perlombaan Senjata Nuklir

Perkembangan terkini dalam perlombaan senjata nuklir menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan, dengan negara-negara besar terus memodernisasi arsenal mereka dan teknologi baru seperti senjata hipersonik memperumit lanskap keamanan global. Ancaman proliferasi nuklir semakin nyata, sementara perjanjian pengendalian senjata menghadapi tantangan serius akibat ketegangan geopolitik yang meningkat. Tanpa upaya diplomasi yang lebih kuat, perlombaan ini berpotensi memicu ketidakstabilan global dengan konsekuensi yang tidak terbayangkan.

Modernisasi Arsenal Nuklir

Perkembangan terkini dalam perlombaan senjata nuklir menunjukkan peningkatan modernisasi arsenal oleh negara-negara pemilik senjata nuklir. Amerika Serikat, Rusia, dan China terus mengembangkan teknologi baru, termasuk rudal hipersonik dan sistem pengiriman yang lebih canggih, untuk memperkuat kemampuan nuklir mereka. Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan serangan tetapi juga memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata yang lebih intensif di masa depan.

Ketegangan geopolitik, terutama antara AS dan Rusia serta persaingan AS-China, turut mendorong eskalasi dalam perlombaan senjata nuklir. Pembatalan perjanjian INF pada 2019 dan ketidakpastian mengenai masa depan New START memperburuk ketidakstabilan strategis. Rusia dan AS saling menuduh melanggar komitmen pengendalian senjata, sementara China secara diam-diam memperluas arsenal nuklirnya, menciptakan dinamika baru dalam keseimbangan kekuatan global.

Selain negara-negara adidaya, Korea Utara tetap menjadi ancaman serius dengan program nuklirnya yang terus berkembang. Uji coba rudal balistik dan pernyataan agresif dari Pyongyang memperkuat ketegangan di kawasan Asia Timur. Sementara itu, ketidakstabilan di Timur Tengah dan Asia Selatan, termasuk persaingan nuklir India-Pakistan, menambah kompleksitas tantangan non-proliferasi.

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan sistem otonom juga mulai memengaruhi perlombaan senjata nuklir. Integrasi AI dalam sistem komando dan kendali nuklir meningkatkan risiko kesalahan teknis atau eskalasi yang tidak disengaja. Selain itu, senjata siber dapat digunakan untuk melumpuhkan infrastruktur nuklir lawan, menciptakan celah keamanan baru yang sulit diprediksi.

Di tengah tantangan ini, upaya diplomasi dan pengendalian senjata nuklir semakin mendesak. Tanpa komitmen kolektif untuk membatasi modernisasi arsenal dan mencegah proliferasi, perlombaan senjata nuklir akan terus mengancam perdamaian global dengan risiko yang semakin sulit dikendalikan.

Negara-Negara Baru dengan Capabilitas Nuklir

Perkembangan terkini dalam perlombaan senjata nuklir menunjukkan peningkatan ketegangan global dengan munculnya negara-negara baru yang mengembangkan kemampuan nuklir. Korea Utara terus memperluas program nuklirnya melalui uji coba rudal balistik, sementara Iran dilaporkan mendekati ambang kemampuan pengayaan uranium tingkat senjata. Situasi ini memperumit upaya non-proliferasi dan menciptakan titik panas geopolitik baru.

Modernisasi arsenal nuklir oleh negara-negara besar seperti AS, Rusia, dan China juga memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata generasi baru. Pengembangan rudal hipersonik, sistem penghindar pertahanan, dan teknologi AI dalam komando nuklir mengubah lanskap strategis. Eskalasi ini terjadi di tengah melemahnya kerangka pengendalian senjata, dengan pembatalan perjanjian INF dan ketidakpastian masa depan New START.

Di kawasan Asia Selatan, persaingan nuklir India-Pakistan tetap menjadi sumber ketidakstabilan, terutama dalam konteks konflik Kashmir. Kedua negara terus memperluas kapabilitas nuklir mereka dengan rudal jarak menengah dan taktis, meningkatkan risiko eskalasi konflik lokal menjadi pertukaran nuklir. Sementara itu, Israel mempertahankan kebijakan ambiguitas nuklirnya meski diduga memiliki arsenal substansial.

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru, dengan sistem siber dan AI yang berpotensi memicu kesalahan deteksi atau serangan preemptif. Ancaman proliferasi ke aktor non-negara semakin nyata, sementara mekanisme verifikasi tradisional seperti inspeksi IAEA menghadapi keterbatasan dalam menghadapi program nuklir rahasia.

Tanpa terobosan diplomasi dan penguatan rezim non-proliferasi, perlombaan senjata nuklir akan terus mengikis stabilitas global. Munculnya negara-negara dengan kemampuan nuklir baru hanya memperdalam kompleksitas tantangan keamanan abad ke-21 ini.

Tantangan Diplomasi dan Keamanan

Perkembangan terkini dalam perlombaan senjata nuklir menunjukkan peningkatan ketegangan global, dengan negara-negara besar seperti AS, Rusia, dan China terus memodernisasi arsenal mereka. Teknologi baru seperti rudal hipersonik dan sistem berbasis kecerdasan buatan memperumit lanskap keamanan, sementara perjanjian pengendalian senjata seperti New START menghadapi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik.

Di kawasan lain, proliferasi nuklir tetap menjadi ancaman serius, terutama dengan program nuklir Korea Utara yang terus berkembang dan ketegangan antara India-Pakistan. Upaya non-proliferasi melalui NPT dan IAEA semakin diuji oleh ketidakpatuhan negara-negara serta perkembangan teknologi yang sulit dipantau.

Diplomasi nuklir menghadapi tantangan besar dalam menciptakan kerangka kerja baru yang dapat mengatasi modernisasi senjata dan masuknya aktor baru. Tanpa komitmen kolektif yang lebih kuat, perlombaan senjata nuklir berpotensi memicu eskalasi konflik dengan dampak global yang menghancurkan.

Masa Depan Perlombaan Senjata Nuklir

Perlombaan senjata nuklir telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas global, menciptakan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan seperti Asia Selatan dan Semenanjung Korea. Meskipun berbagai perjanjian internasional berupaya membatasi penyebarannya, ketidakpatuhan dan perkembangan teknologi terus menguji efektivitas upaya pengendalian. Tanpa komitmen kolektif yang lebih kuat, perlombaan ini akan tetap membayangi masa depan umat manusia.

Skenario Potensial dan Risiko

Masa depan perlombaan senjata nuklir menghadirkan berbagai skenario potensial yang dapat berdampak besar pada keamanan global. Salah satu kemungkinannya adalah eskalasi persaingan antara negara-negara adidaya seperti AS, Rusia, dan China, yang terus memodernisasi arsenal nuklir mereka dengan teknologi canggih seperti rudal hipersonik dan sistem berbasis kecerdasan buatan. Jika tidak dikendalikan, dinamika ini dapat memicu perlombaan senjata generasi baru yang lebih tidak stabil dan sulit diprediksi.

Skenario lain yang mengkhawatirkan adalah proliferasi nuklir ke negara-negara baru atau aktor non-negara. Program nuklir Korea Utara yang terus berkembang, ketegangan di Timur Tengah, serta persaingan India-Pakistan menunjukkan bahwa risiko penyebaran senjata nuklir tetap tinggi. Semakin banyak pihak yang memiliki senjata nuklir, semakin besar kemungkinan konflik atau kesalahan perhitungan yang berujung pada tragedi kemanusiaan.

Di sisi lain, terdapat harapan bahwa diplomasi dan perjanjian pengendalian senjata dapat diperkuat untuk mencegah skenario terburuk. Kerja sama multilateral melalui PBB, IAEA, atau inisiatif zona bebas nuklir regional dapat menjadi landasan untuk mengurangi ketegangan. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada komitmen politik negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memprioritaskan stabilitas global di atas kepentingan strategis jangka pendek.

Risiko terbesar dari perlombaan senjata nuklir adalah potensi penggunaan senjata ini, baik secara sengaja maupun akibat kesalahan teknis atau miskomunikasi. Perang nuklir, bahkan dalam skala terbatas, dapat memicu dampak iklim global seperti “musim dingin nuklir” yang mengancam ketahanan pangan dan ekosistem dunia. Selain itu, ancaman terorisme nuklir atau akses terhadap senjata oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tetap menjadi tantangan keamanan yang serius.

Tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan global, perlombaan senjata nuklir akan terus menjadi bayang-bayang yang mengancam perdamaian dunia. Masa depan umat manusia bergantung pada kemampuan kolektif untuk mengatasi tantangan ini melalui diplomasi, pengawasan ketat, dan komitmen nyata menuju dunia yang bebas dari ancaman nuklir.

Upaya Menuju Dunia Bebas Nuklir

Masa depan perlombaan senjata nuklir menghadirkan tantangan serius bagi perdamaian dan kelestarian lingkungan global. Dampak radiasi yang bertahan puluhan tahun, risiko musim dingin nuklir, serta ancaman terhadap ekosistem menjadikan isu ini sebagai prioritas keamanan internasional.

- Modernisasi arsenal nuklir oleh negara-negara besar meningkatkan ketidakstabilan strategis

- Proliferasi ke negara baru seperti Korea Utara memperumit upaya non-proliferasi

- Perjanjian pengendalian senjata menghadapi ujian berat akibat ketegangan geopolitik

- Teknologi baru seperti rudal hipersonik dan AI mengubah dinamika perlombaan senjata

- Risiko kesalahan teknis atau eskalasi tidak disengaja semakin nyata

Upaya menuju dunia bebas nuklir memerlukan komitmen kolektif yang lebih kuat dari masyarakat internasional. Tanpa langkah konkret, ancaman senjata pemusnah massal ini akan terus membayangi masa depan umat manusia.

Peran Teknologi dan Inovasi

Masa depan perlombaan senjata nuklir sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan inovasi yang dapat mengubah lanskap keamanan global. Negara-negara pemilik senjata nuklir terus berinvestasi dalam teknologi canggih seperti rudal hipersonik, sistem berbasis kecerdasan buatan, dan senjata siber yang dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan daya hancur arsenal mereka. Inovasi ini tidak hanya memperkuat kemampuan ofensif tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam upaya pengendalian senjata.

Perkembangan teknologi seperti rudal hipersonik yang mampu meluncur dengan kecepatan melebihi Mach 5 dan menghindari sistem pertahanan tradisional dapat mengganggu keseimbangan strategis yang ada. Negara-negara seperti AS, Rusia, dan China telah menguji senjata ini, memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata generasi baru yang lebih sulit diprediksi dan dikendalikan. Selain itu, integrasi kecerdasan buatan dalam sistem komando dan kendali nuklir meningkatkan risiko kesalahan teknis atau eskalasi yang tidak disengaja.

Di sisi lain, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya non-proliferasi dan verifikasi. Sistem pemantauan satelit yang lebih canggih, analisis data besar (big data), dan kecerdasan buatan dapat membantu organisasi seperti IAEA dalam mendeteksi aktivitas nuklir yang mencurigakan. Inovasi dalam metode verifikasi, seperti penggunaan blockchain untuk melacak bahan nuklir, juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi nuklir.

Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak memperburuk perlombaan senjata nuklir. Tanpa kerangka regulasi yang kuat dan komitmen global untuk membatasi penggunaan teknologi militer dalam konteks nuklir, inovasi dapat menjadi bumerang yang meningkatkan risiko konflik. Diplomasi dan kerja sama internasional harus terus diperkuat untuk mengimbangi dampak negatif dari kemajuan teknologi terhadap stabilitas strategis.

Masa depan perlombaan senjata nuklir akan sangat bergantung pada bagaimana teknologi dan inovasi dikelola. Jika digunakan secara bertanggung jawab, teknologi dapat menjadi alat untuk mencegah proliferasi dan mengurangi ancaman nuklir. Namun, jika disalahgunakan, inovasi justru dapat mempercepat perlombaan senjata dan meningkatkan risiko kehancuran global yang tidak terhindarkan.